A su regreso del instituto, Mariana no encuentra a Ramón en casa. Pone la mesa, al mismo tiempo que consulta una y otra vez el reloj. Lo llama por teléfono, pero solo le responde la voz neutra del contestador automático, mientras la comida se enfría.

Sentada en el sillón, junto a la ventana desde la que vigila la calle, se convence de que debe haber un motivo para el retraso y procura desviar su nerviosismo hacia el repaso de las tareas previstas para la visita del inspector. Vuelve a llamar, pero el resultado es el mismo, y una quemazón le va creciendo tan dentro que coge el bolso, las llaves y corre hacia la calle, reprimiendo ese pensamiento que de cuando en cuando le aflora desde que su marido fue despedido.

—Ya saldrá algo; mientras tanto, aguantamos bien con mi sueldo, de modo que no hay que preocuparse, estas cosas son así, Ramón, como vienen se van —le dijo.

La preocupación la carcome y la hace aligerar el paso, a ella que tiene tan poca agilidad. Traza un mapa de búsqueda sin más lógica que la desesperación por encontrar a Ramón.

Va mascullando reproches en los que desploma toda su frustración, conforme pasan las horas en su búsqueda. Piensa en llamar a la policía, pero no quiere hacerlo; sabe lo que le van a contestar, como en la última ocasión, hace ya tres meses. No quiere; sin embargo, intuye lo peor con la intención de estar preparada y se echa la culpa por no estar más alerta del riesgo que sobrevuela sobre el hombre con el que comparte vida desde hace ya treinta y dos años.

Es consciente de que quedaron atrás los tiempos en que era un prometedor gestor que acababa de terminar Empresariales, capaz, avispado y despierto, que subió peldaños por su buen hacer y su mejor callar. Pero la edad no perdona arrugas, tampoco alguna enfermedad que comienza a ser crónica, y menos la oportunidad que ofrece una buena crisis para hacer una cura de adelgazamiento en las empresas.

Al menos así lo entendió Mariana cuando Ramón le comunicó que estaba en el paro y, sin apenas percibirlo, comenzó a darles la razón a aquellos chicos que acampaban en la plaza del Ayuntamiento, que hacían asambleas y que agitaban sus manos en señal de aprobación a las propuestas que pedían justicia, democracia y pan. En alguna ocasión se entretuvo en escuchar al ponente de las propuestas trabajadas durante toda la mañana, mientras pensaba: «Yo explicaba la maldita sintaxis compuesta que no soluciona el mundo a nadie». Aquellas palabras llenas de una frescura que casi se tocaba la hicieron retroceder a su etapa de la universidad, donde el mundo se reducía a blanco y negro, sujeto y predicado, suspenso o aprobado. Se sintió llena, por empatía con su marido, de las reclamaciones que aquella juventud viva lanzaba al viento, y por un tiempo creyó que algo podría empezar a cambiar en un mundo arrastrado por el río enturbiado de las malas gestiones y decisiones de quienes llevaban la batuta. Por un tiempo llegó a pensar que aquel contable eficiente que era su Ramón volvería a encontrar el camino más expedito.

«Maldita vida de mierda», se iba repitiendo al tiempo que oteaba sobre los letreros de las cristaleras de las cafeterías y bares, abiertos a quienes ya tomaban el café antes de regresar a la jornada de tarde, con la esperanza de encontrar al marido. Tal vez se estuviera agarrando, de nuevo, como a un clavo al rojo, a su antigua rutina para sentir durante unos instantes que todo seguía igual, como lo era antes del despido con indemnización, la palmada en la espalda y la aseveración de: «Tómatelo como una jubilación anticipada, Ramón, que te has ganado un buen descanso después de tantos años de servicio». «Ya, pero es que no me habéis prejubilado, me habéis despedido, Alejandro», pensó Ramón sin atreverse más que a sonreír y pensar en su mujer.

Marcaban las cinco en el reloj de la torre de los Escolapios cuando Mariana se detiene a mitad del puente romano, suspira y se da por vencida. Por impulso, como para eliminar una terrible posibilidad, se asoma a la barandilla para inspeccionar el seco cauce del río. Nada más comprobar que solo hay un hilillo de agua que evita una bicicleta oxidada y algún arbusto agarrado al limo que dejó el deshielo de la primavera, cae en la cuenta de que un cuerpo despanzurrado hubiera atraído a curiosos, policía y ambulancia. «¡Qué tonta! Seguro que está en casa preguntándose dónde estoy», intenta verbalizar la solución con la intención de encontrar algo de tranquilidad.

Mira hacia el parque que bordea la margen derecha del río y se dirige hacia él. Necesita sentarse y descansar los pies que le bombean dolor y sudor al mismo tiempo.

Llega al final del puente camino de uno de los bancos de piedra cuando lo ve sentado bajo una acacia, inmóvil, con el rostro tan ensimismado que no atiende al ruido ni al movimiento que le rodea, como si estuviera en una burbuja ajena y distante.

Mariana lucha por reprimir el instinto de acercarse y derramar toda la tensión que había ido acumulando, pero se retiene porque frente a Ramón, a solo unos pasos, un pequeño lo observa detenidamente.

—¿Eres una estatua? —le pregunta el niño a su marido, que aún tarda en responder.

—No, no lo soy.

—¿Entonces, qué haces tanto rato sin moverte?

—¿Cuánto tiempo llevas ahí?

—Mucho. Mi mamá me ha traído al parque después de la merienda y te he mirado y no te movías y pensé que eras una estatua.

Mariana se acerca para oír mejor la conversación que le llega entrecortada a causa de los gritos de un grupo de niños que corretea al pilla-pilla. Procura quedarse semioculta tras la acacia, a espaldas de Ramón.

—¿Y por qué no te mueves? —insiste el niño.

—¿Por qué iba a moverme? ¿No crees que así estoy bien?

—Pero si no te mueves te mueres poco a poco, como un pez grande y con dientes así. Me lo dijo mi papá.

El niño dibuja un triángulo con la punta de su zapatilla de loneta.

—No, no me muero —responde el hombre—. Solo que estoy cansado.

El niño se acerca un poco más, apenas metro y medio los separa. A lo lejos, la madre sigue hablando con una mujer sentada en el mismo banco y ha perdido de vista a su hijo.

—¿Se puede estar tan cansado que te haces estatua? —insistió el pequeño.

—Sí, supongo que sí.

El niño se sienta en el extremo del banco.

—¿Cómo te llamas?

—Ramón, me llamo Ramón.

—Te llamas igual que un amigo del cole, que tiene una hermana que se llama Margarita, como las flores, pero mi amigo Ramón no es tan viejo como tú, es como yo.

El hombre sonríe por primera vez.

—¿No quieres saber cómo me llamo yo?

—¿Cómo te llamas tú?

—Me llamo Arturo, pero mi papá me llama Nano porque dice que soy pequeño para un nombre tan grande, pero creo que no me llama Arturo porque no le gusta que me llame como mi abuelo. Yo creo que le cae mal porque le huele el aliento cuando respira. Tú llámame Nano, que es como le gusta a mi papá.

—Entendido, Nano.

—Mi amigo Ramón tiene un hámster que se lleva al cole sin que lo sepa la seño, pero él no parece tan triste como tú. ¿Por qué estás triste?

Mariana queda colgada de un hilo esperando la respuesta cuando descubre a una mujer que viene hacia el banco que comparten su marido y el niño. Trae impresa la alarma en el rostro y supone que es la madre. Ella sabe lo que es eso, un desconocido y un hijo, de modo que se adelanta y se acerca hasta tocar con la mano el hombro del marido, que gira la cabeza para descubrir la sonrisa que tan bien conoce.

—¿Quién es esta señora, Ramón?

—Es mi mujer, Nano.

—Mi mamá y mi papá también están juntos, pero ¿por qué estás triste, Ramón? No me lo has dicho.

La madre del niño ralentiza sus pasos; la presencia de Mariana la tranquiliza.

—Disculpen ustedes a mi hijo. ¿Les está molestando?

Mariana se adelanta.

—No, en absoluto. Su hijo es un encanto, y a mi marido siempre le gustaron los niños.

La madre rebusca entre las frases amables que guarda en el bolso, pero no encuentra la mejor.

—Sus hijos ya tendrán la vida encarrilada. A mí me falta aún.

—No, no tuvimos hijos. No pudimos. Por eso hemos podido cuidarnos con más empeño —añade Mariana al tiempo que acariciaba el hombro del marido.

La mujer coge a Nano del brazo y da un tirón casi imperceptible.

—Nos vamos ya. Les dejamos. Que pasen buena tarde.

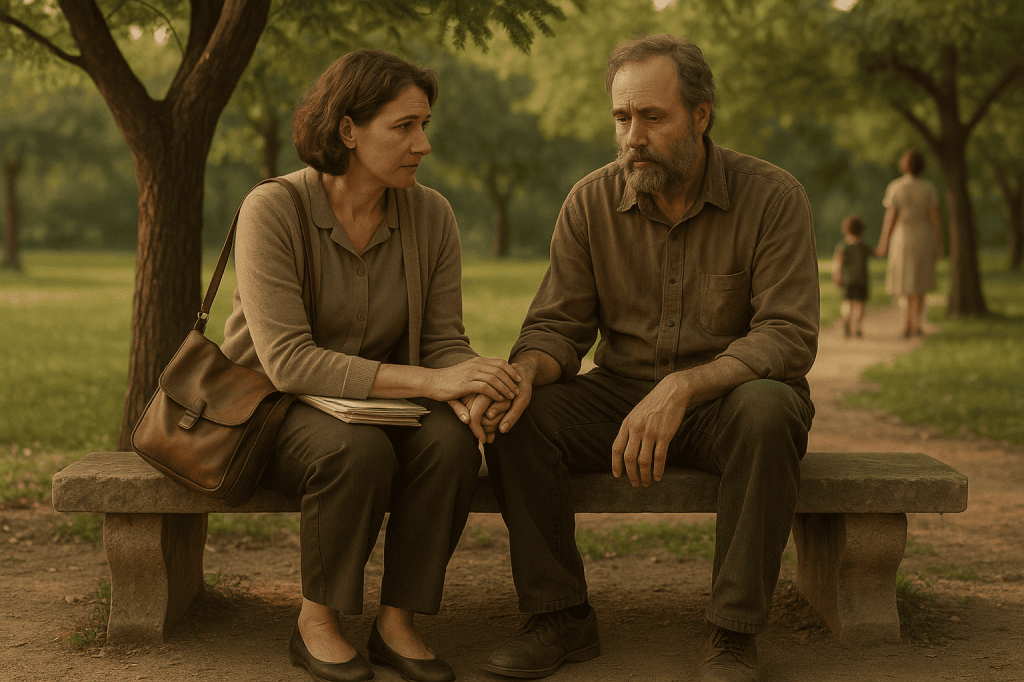

Mariana sonríe y se sienta en el espacio que ha dejado el pequeño. Coge la mano derecha de Ramón entre las suyas y espera a que madre e hijo se encuentren lo suficientemente alejados. Busca los ojos de Ramón, pero él ha vuelto a ensimismarse.

Piensa en lo sucedido cuando regresaba a casa. Tenía la intención de llegar a tiempo para que Mariana se encontrara la mesa puesta, al menos eso. Ya no era necesario hacer acopio de ánimo para contarle que en esa última entrevista de trabajo le reconocieron que buscaban a alguien más joven, sin las inercias enquistadas por un trabajo de treinta años, alguien que modelar, alguien dinámico, actualizado y, sobre todo, que aceptara, sin titubear, un contrato mileurista, que él insistió en aceptar sin que fuera suficiente mérito para conseguir el puesto.

Fue camino del puente romano, para cruzar el río, cuando alguien le empujó y le dijo: «Quita, que estorbas»; era una mujer joven subida a unos tacones que le hacían andar sobre la cuerda floja del equilibrio mal trazado. Supo desde el principio que la coincidencia les había hecho cruzar sus pasos en una línea convergente; supo que aquella joven, en su actitud desafiante ante un mundo que creía comerse a grandes bocados, no tenía más intención que la de no caerse. Sin embargo, aquellas palabras fueron el detonante de una profunda culpa en Ramón: la de sentirse una verdadera carga para Mariana.

Mariana presiona la mano de su marido, que sigue buscando en los contornos de la gravilla, en los pasos que cruzan su vista y su pensamiento, el motivo por el que dejar de ser, en palabras del pequeño Nano, una estatua inmóvil.

—Ramón, cuando vuelvas, recuerda, estoy aquí, contigo.

El hombre alza la vista y mira a su mujer a los ojos. Ella no le deja decir nada porque posa su dedo índice en los labios resecos de él.

—Ni se te ocurra.

Ella se pone en pie y tira del brazo derecho del hombre. «Maldita sintaxis compuesta que no te da los secretos de por qué quieres tanto a alguien, que sacas de donde no hay», piensa para sí.

—Vamos, debes de tener hambre.

El río sigue esquivando la bicicleta oxidada. Días más tarde desaparecerá, cuando el servicio de limpieza municipal se ocupe de llevarla al vertedero.

© 2025 Liberato

Todos los derechos reservados.

Imagen: Sora AI