I

Cuando Nano abre la caja de zapatos que tiene cinco agujeros en su tapa y la lagartija alza la cabeza.

Su diminuto cuerpo bombea ansiedad en un sístole y diástole frenéticos que lo convierten en un globo alargado de tensión.

—Papi, se llama Guancho.

Avisa la voz infantil, después apunta con el dedo, el de señalar, sucio de juegos y sudor de campo y tierra, hacia el rabo partido.

—El abuelo le tiró un terrón muy grande, para que se quedara tonto y lo pudiéramos coger.

Añade el pequeño, pero su rostro guarda algo de remordimiento.

—Yo no quería que se lo tirara, papi.

—¿Y eso?

Los ojillos ascienden hasta encontrar a los de su padre.

—Es que no quería que le hiciera daño.

—¿Y por qué no le dijiste al abuelo que no lo hiciera?

El niño baja la mirada y sube los hombros.

Miguel atrae hacia sí el cuerpo del pequeño, que huele a niñez acre, y besa la frente salada de sudor reseco; la tarde de verano había sido intensa en la finca de almendros del abuelo.

—Papi.

—Dime, peque.

El niño mira fijamente a la lagartija que corretea que no ha desistido de encontrar una vía de escape.

—¿Le habrá dolido?

El padre sumerge los dedos de su mano derecha entre los jirones de pelo apelmazado. Dos líneas de suciedad dibujan sendos cauces secos por entre la pelusa que desciende tras las orejillas y por el cuello.

—Me parece que Perry necesita un baño con mucho jabón.

El pequeño se sobresalta, deja la caja de zapatos sobre el asiento del sofá, en el que está sentado junto a su padre, y de un salto desaparece por la puerta que conduce hacia los dormitorios.

No pasa un instante y reaparece de nuevo, en mitad del comedor, empuñando un perro de tela verde y ojos saltones.

—A Perry le parece bien, papi.

El pequeño vuelve a desaparecer hacia el pasillo al tiempo que grita «cuida de Guancho, papi.»

—Por supuesto, peque. — responde.

Miguel toma la caja en sus manos, se recuesta en el sofá y cierra los ojos. Está cansado. Ha sido un día difícil y no hay vacaciones para los de Recursos Humanos mientras la crisis siga mordiendo en la empresa con dientes de recortes. Miguel tiene grabados a fuego tres principios desde que asumió la coordinación del departamento, el primero no jugar con el pan de los compañeros, el segundo no mentir y el tercero causar el mal menor en caso de no tener más opciones. Esos tres principios inamovibles le han abocado a más de un enfrentamiento, pero eso es lo que hay, aunque no vaya en el sueldo.

El chorro de agua que se estrella, salpica y burbujea le distraen un instante de las preocupaciones. La voz de niño que habla con su muñeco de trapo le hace pensar en lo fácil que es la vida a esa edad y se deja llevar hacia la ilusión de un aire sin olor a preocupaciones. Inspira y expira. Piensa en el rastro que hoy ha dejado su hijo, los almendros, la lagartija, su padre, la sencilla emoción infantil por el dolor de un diminuto animal al que le ha puesto nombre, Perry… y todo ese camino se disolverá hasta perderse a menos que él, como padre, lo grabe en su alma. Siente ese rastro como intocable a la vez que frágil y se hace el propósito de no olvidarlo, de guardarlo con mimo.

Abre la caja y observa a la lagartija, que atiende alerta cualquier movimiento de su entorno. Recorre su singularidad desde la cabeza hasta el punto en que el rabo se ha partido. La reconoce y percibe familiar, especial e irreemplazable por el mero hecho de haberse cruzado con Nano.

II

—No, no vamos a abandonar a Guancho, pero tenemos que decidir dónde va a vivir, porque no creo que una caja de cartón sea el mejor lugar para que un lagarto sea feliz.

—Lagartija.

—Sí, lagartija.

Miguel interroga los ojillos de Nano, perdidos en el laberinto de la duda y del vaso de leche donde moja las galletas justo hasta el punto en que aguantan si deshacerse antes de poder llegar a la boca.

El padre no deja de repetirse que aquello no es un abandono sino una liberación y, a pesar de reprimirlo, su mente establece un paralelismo de emociones con el último grupo al que tuvo que tramitar el ERE. Los cinco tenían nombre, apellidos y sobre todo rostro, como la lagartija. Los cinco eran solteros, no tenían cargas familiares y eran lo suficientemente jóvenes como para poder rehacer su vida laboral en el plazo de dos años de desempleo. Lo difícil no fue comunicarles el despido, sino tragar el silencio en el despacho tras la puerta cerrada, una vez firmadas las cartas. Cumplía el tercer principio, el de causar el mal menor, pero no hay males menores, porque por muy insignificante que parezca una vida siempre posee un fondo de dignidad que respetar.

En la mente de Miguel se mezclan ahora la expresión de Luis, de Susana, de Antonio, de Abel, de Armando, la cola inexistente de Guando y la cicatriz en forma de T que un cristal partido le dejó a su pequeño en la planta del pie, la lista de amigos perdidos en ciudades que fueron hogar y que han dejado un reguero de migas de pan en el hijo, la madre sin rostro a causa de las ausencias infinitas que Miguel ha ido supliendo como ha podido o sabido.

Un zurdazo le hace dudar de la decisión. La lagartija pertenece a ese rastro de Nano.

El pequeño sale de su ensimismamiento y arranca al padre del suyo.

—Es verdad papi, si Guancho se queda con nosotros va a estar muy solo cuando empiece el cole.

El convencimiento del hijo diluye la emoción y libera la presión del padre.

—Sí, peque, además él necesita lombrices para comer, paredes que subir y otros lagartos con los que charlar.

—Lagartija, papi, lagartija. Los lagartos son sus abuelos.

El padre sonríe y se deja llevar por la lógica del niño.

—Claro.

—Papi.

—Dime.

—¿Entonces, donde vamos hay una ciudad de lagartijas?

—Claro.

—Pero tiene que tener muchas lombrices y paredes con agujeros y… Papi.

—Dime.

—¿A las lagartijas les gustan las piscinas?

La pregunta hace sonreír de nuevo al padre que señala el plato de galletas y lo que queda del tazón de leche ya fría.

—Imagino que sí, porque a las lagartijas, que no lagartos, les gusta la buena vida. Así que aprovecharán los charcos de riego para zambullirse y quitarse el calor.

El pequeño se concentra mientras coge la cucharilla y remueve el azúcar del fondo.

—Papi.

—Dime, hijo.

—¿La ciudad de las lagartijas tiene policía lagartija?

El hombre guarda silencio y espera divertido.

—Es que, papi, seguro que los gatos comen lagartijas y estas se tienen que defender.

—Creo que ellas lo tienen todo más que organizado, de lo contrario no habría lagartijas, ¿no crees?

—Es verdad, porque las lagartijas son los dinosaurios que se hicieron pequeños para esconderse mejor cuando empezaron a haber muchos hombres en el mundo.

Miguel se deja llevar por la sencillez de la vida a la edad de su hijo y procura disolver, por un momento, la amalgama de emociones que le punzan, de cuando en cuando, de nuevo el estómago y es que el primer principio le palpita en el pecho.

III

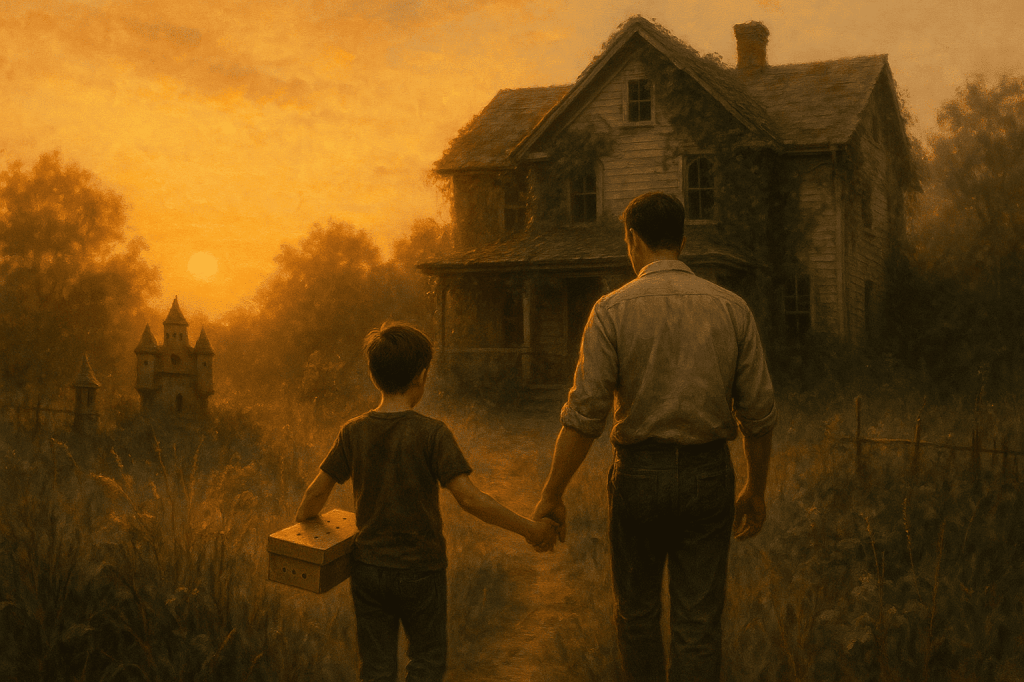

Villa Amelia es un caserón deshabitado al final de la calle que padre e hijo recorren cogidos de la mano.

El pequeño lleva bajo el brazo la caja de cartón con cinco agujeros en su tapa, por donde entra el aire, la luz y fragmentos diminutos del atardecer.

La vieja casa espera estoica a que unos hijos herederos decidan qué hacer con ella, mientras tanto deja la cancela entreabierta para que los niños del barrio corran entre las hierbas altas del jardín trasero, junto al palomar en forma de castillo en miniatura tomado por una familia completa de lagartijas.

Los tejados recuerdan a las casas bávaras y sus paredes de ladrillo viejo se ven adornadas de abombadas rejas cordobesas que protegen postigos de madera cerrados a cal y canto. Dos palmeras, milagrosamente a salvo del picudo, compiten entre sí para alcanzar las nubes.

Miguel y Nano están frente a la cancela desvencijada, miran a su alrededor y entran por el triángulo que permite la inclinación de una de las hojas. El padre se siente furtivo, el hijo aventurero.

El sol de la tarde calienta los muros del palomar donde las escurridizas sombras en forma de lagartija corren a esconderse en cuanto padre e hijo se acercan con cautela por el césped espigado, los abrojos y algunos cardos.

—Ten cuidado, hay pinchos por todas partes.

El pequeño salta de claro en claro, evitando los espinos. Los golpes en el interior de la caja avisan de que también salta Guancho.

—Papi, pero Guancho también se va a pinchar.

—No lo creo. Más bien pienso que los pinchos protegen a las lagartijas de gatos o perros que no se atreverán a aparecer por aquí.

Es verdad papi, es su sistema de defensa.

El palomar en forma de castillo cuadrado con cuatro diminutas torres redondas en sus esquinas se alza sobre una columna de ladrillo y alrededor de su base se extiende una zona de tierra despejada. El niño deposita la caja en el suelo y se sienta en cuchillas. No se atreve a abrir la tapa.

—Papi.

—Dime, peque.

—¿Crees que Guancho les va a caer mal a las lagartijas del castillo?

—¿Por qué no les iba a caer bien?

—Pues, porque tiene el rabo cortado.

El padre imita al hijo y se sienta junto a él.

—Yo creo que no, es más, te están viendo desde los agujeros del palomar y sabrán que eres buena persona humana en cuanto liberes a Guancho. No me extrañaría que, dentro de una semana, cuando vengamos, todas las lagartijas tengan el rabo cortado.

El niño mira al padre.

—¿Y eso por qué, papi?

—Porque querrán parecerse a Guancho, que tuvo la suerte de conocerte.

El hijo abre la tapa e inclina la caja con cuidado. La lagartija asoma la cabeza y duda unos instantes. El sol se recuesta elevando el corte de luz por la columna del palomar.

Guancho salta al suelo y corretea hasta la base con su oscilación elegante.

El pequeño se abre en una sonrisa silenciosa, rebosa generosidad que el padre contempla satisfecho.

La alargada figura parda se confunde, en su ascenso ondulante por el poste de ladrillos viejos, con el rojo de los últimos destellos.

De repente se detiene junto a un hueco en la llaga de cemento deteriorado, da la impresión de que mira hacia atrás y sin más desaparece en la oquedad.

—Papi, Guancho me ha dicho adiós.

Ambos se ponen en pie. El hombre recoge la caja y la cierra con la tapa.

—Sí, te ha dicho adiós.

Ambos se alejan hacia la cancela desvencijada. El niño salta entre los cardos evitando rozarse con ellos, aunque no lo consigue. El hombre exprime las emociones confusas, mezcladas, de Guancho, de Luis, Susana, Antonio, Abel y Armando, de los que aún están por marchar. Se convence de que hay que saber decir adiós para descargar el peso en la espalda que nos hace cada vez más pequeños, convencido de que todos los que se van estarán mejor o al menos eso quiere creer. Cuando cruza la cancela se compromete a no olvidar el rastro que acaba de dejar Nano en Guancho, en el que le han dejado los compañeros que ya no están, por el respeto que merecen, por la dignidad que no pueden perder.

—Lo creo Nano.

—Papi, mañana vendré a saludar a Guancho.

—Muy bien.

—Y pasado mañana.

—Estupendo, hijo.

—Aunque creo que algún día se me va a olvidar.

—Posiblemente, pero Guancho no se va a olvidar de ti.

—¿Tú crees?

IV

Fernando ayuda a su padre a bajar del coche. Se asegura de que no se golpee la cabeza y que afiance bien los pies en el suelo, luego le ofrece el bastón. Rechaza con un gesto el ofrecimiento de dos auxiliares que se acercan con una silla de ruedas. Sujeta el brazo del anciano, que titubea en el primer paso. Solo tienen que caminar veinte metros hasta la puerta acristalada de la residencia, flanqueada por azaleas.

El anciano se concentra en el silencio del olvido y da el segundo paso. Dos residentes los observan desde lejos mientras pasean. El tercer paso es más firme. El padre mira a su hijo, pero no lo reconoce.

—¿Quién eres?

Fernando le pasa la maleta a un auxiliar y guarda silencio.

—Manolo, que lo vamos a cuidar muy bien aquí —grita el celador.

—No se llama Manolo —replica el hijo. El asistente calla.

La directora los recibe con una sonrisa alta:

—Buenos días, Miguel. Buenos días, Fernando.

El hijo observa al padre. Los labios del anciano mascullan palabras que no llegan a articularse.

—Buenos días, doctora.

—No dejes de pensar que es lo mejor para él.

Fernando no responde. La directora espera paciente la despedida.

—Esta mañana le haremos un chequeo para que todos nos quedemos tranquilos.

El hijo se acerca al oído bueno del padre.

—Soy Nano, papá —susurra.

El anciano sonríe.

—¿Y Guancho, hijo? ¿Fuiste a saludarlo?

—Sí, papá. Todos los días.

Fernando lo ve alejarse sonriente, acompañado por la doctora, que le describe con tono dulce el castillo con cuatro torres diminutas donde viven los nuevos residentes.

© 2025 Liberato

Todos los derechos reservados.

Imagen: Sora AI