La home del banco aparece limpia, pulcra, amigable, tal y como marcan los cánones de la usabilidad web más ortodoxa. Sus colores corporativos respiran tranquilidad, como si el diseño mismo quisiera disculparse por el origen de las comisiones ocultas en la letra pequeña. Una mujer sonríe desde el slideshow, los ojos fijos en un perfecto cielo digital que no avisa de la tormenta.

Carolina escribe con energía: Usuario. Contraseña.

La página de cliente no llega a cargar. Carolina consulta la hora en la esquina inferior del monitor: ocho y media. La ansiedad le araña en el pecho.

Una sospecha se abre paso. Levanta la cabeza y cuenta, al otro lado de la mampara, cuántos puestos están ocupados: cinco de treinta. «No es saturación de la red».

Reinicia. Usuario. Contraseña. La rueda gira, impasible.

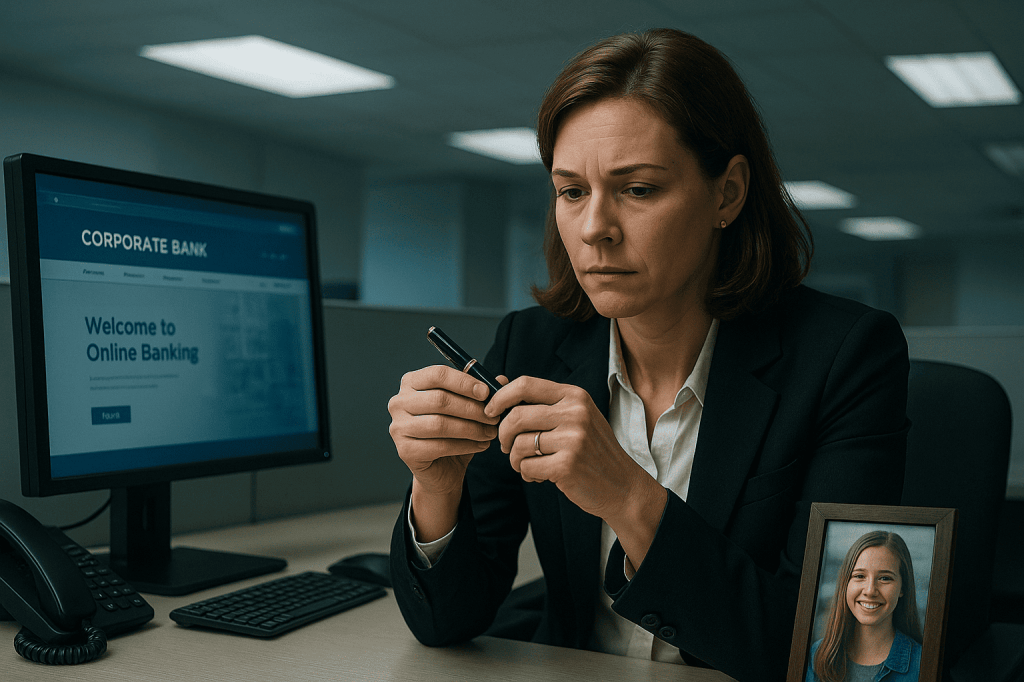

Los dedos tamborilean sobre el escritorio, ordenado con exactitud quirúrgica: pantalla, teclado, ratón, teléfono, un cubilete con bolígrafo y lápiz que nunca usa —ella siempre fue de pluma—, y una fotografía enmarcada de su hija, que sonríe desde otra realidad.

Pili tiene dieciocho años y medio curso universitario por delante. Es su aliada frente al abandono que ambas sufrieron, su compañera de nuevas versiones de futuro.

Carolina insiste. Usuario. Contraseña. Nada cambia.

Esa sonrisa la sostiene cada mañana. Alguien le dijo una vez que los dos primeros años de trabajo son idílicos, los tres siguientes son para crecer, y a partir del sexto, se sobrevive. Ella llegó al hastío en el cuarto, cuando ya era demasiado tarde para arrepentirse del cambio de empresa.

Usuario. Contraseña.

Tan escindidas están sus dos vidas que prohibió a su hija buscarla en el trabajo. Cuando quedaban, se citaban lejos de aquellas cuatro plantas donde Carolina se convertía en un mecanismo con horario y saldo pendiente. Su hogar era lo real, donde Pili respiraba y ella existía.

Usuario. Contraseña.

Descuelga el teléfono.

—Juanito, hijo, ¿hay algún problema con internet? … —Sí, Juan, está todo conectado. Solo quiero saber si hay problemas con el puñetero internet.

Usuario. Contraseña. Página personal.

—Ya tengo acceso, gracias. No sé si hiciste algo, pero ya puedo entrar. …

—No, justo iba a comprobarlo ahora. Hasta luego.

Área de cliente. Cuenta. Saldo. Setenta euros.

La luz del despacho se contrae. Alguien va a llamar al otro lado de la puerta de cristal, pero se detiene al verla con la cabeza entre las manos. Setenta euros. Igual que ayer, igual que la semana pasada, cuando prometieron que la nómina estaba «en curso».

Son las ocho y cuarenta y cinco. El banco advierte de facturas devueltas. Cierra los ojos. Busca una excusa. Como si aún necesitara convencer a alguien.

Su mano busca la fotografía. Por un segundo, desearía que esa alegría la protegiera. Pero no. Carolina siempre tomó las decisiones, incluso sola.

Suena el teléfono.

—Sí. …

—¿A qué hora? …

—¿Sobre qué es la reunión? …

—Bien, ahora subo. …

—Sí, hago de escoba en esto, aunque… —mira a su alrededor— solo veo a diez. …

—Ya voy.

Antes de levantarse, clava la mirada en la pluma estilográfica, junto al teclado. Algo breve y afilado le cruza el cuerpo. Lo ignora. Se limpia una lágrima, coge el cuaderno, la pluma y sale.

Motivación.

La sala está llena. Algunos, de pie. Carolina accede desde su teléfono: Usuario. Contraseña. Inicio. Cuenta. Saldo. Setenta euros.

—Motivación —dice el director, flanqueado por administrador y abogado, ambos sonrientes con nerviosismo—. Estamos todos en este barco. Y tened por seguro que trabajamos para abonar las nóminas.

—¿Y las cinco anteriores?

—Primero una, después el resto —sonríe el director.

—El primer retraso fue hace seis meses. —Grita alguien al fondo de la sala.

El abogado de la empresa rastrea con la mirada al que habla.

—Estamos en ello.

El administrador intenta intervenir.

—Ahora los abonos pasan por el Departamento de Riesgos del banco y eso lo demora todo. En cualquier momento recibiréis la transferencia.

—¿Aún evalúan los riesgos de hace seis meses? —Vuelve a interpelar una voz, esta vez a la derecha del auditorio.

Carolina se sienta junto a Diana, de contabilidad, que atiende con el alma en un puño la sesión informativa. Ambas mujeres se miran a los ojos. No hace falta hablar.

Alguien apaga las luces de las sala. Quedan las de emergencia.

—Pagad ya, que para otras cosas no reparáis en gastos —grita Lola.

Carolina recuerda el festival de cine que la empresa patrocinó, la exigencia directiva de que todos los empleados asistieran, la orden clara de que los regalos, el merchandising y el gin tonic eran solo para los invitados, la alternativa era una sonrisa amplia, predisposición óptima en el papel de comparsa y un vaso de tubo con agua, hielo y una rodaja de limón.

Vibra el teléfono. El banco. No responde. Abre la página. Usuario. Contraseña. Inicio. Cuenta. Saldo. Menos trescientos cuarenta euros.

La angustia sube a la garganta. Otra llamada: Pili.

—Ahora no puedo, estoy en reunión. … —Susura.

—¿Cómo? No… tranquila. Abonarán pronto. Ve a secretaría y diles que antes del viernes pago el segundo plazo de la matrícula. …

—Te lo prometo. Luego te llamo. Te quiero.

Diana le aprieta la mano la mira a los ojos y niega con la cabeza. Carolina entiende.

—Paciencia —dice el director—, vuestra lealtad será recompensada.

—¿Con qué hostia pago las facturas? En el supermercado no canjean paciencia por pan.—Lola vuelve a gritar.

Carolina se levanta. Atraviesa la fila sorteando piernas, reproches y desesperaciones derramadas en el cuenco de la realidad. Enfila el pasillo central y llega al escenario. El director sonríe.

—Creo que Carolina quiere decir algo importante que os tranquilice…

Ella sube los peldaños, abre el cuaderno que lleva en sus manos, saca la pluma, desenrosca el capuchón que cae al suelo y se acerca al director. Él no la mira, atento como está a la reacción del auditorio. Carolina, con un movimiento repleto de rabia, clava la pluma en el muslo derecho del CEO sin decir palabra. La sangre mancha el pantalón gris, salpica la americana.

Desde el fondo, alguien aplaude.

© 2025 Liberato

Todos los derechos reservados.

Imagen: Sora AI